INKA-App: Neueste Studienergebnisse und Erfahrungsbericht einer Nutzerin

Vom 22. bis 23.11.2024 fand der 35. Kongress der Deutschen Kontinenz Gesellschaft (DKG) in Essen statt. Auf dem Symposium „Die 4. Säule der OAB-Therapie“ stellten Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Witten und PD Dr. Johannes Salem, Köln, die neuesten Ergebnisse der INKA-1-Studie vor. Diese Studie untersuchte den medizinischen Nutzen des digitalen Therapiebegleiters INKA auf die Symptome der Blasenhyperaktivität. Auch eine Patientin berichtete auf dem Symposium über ihre Erfahrungen im Alltag mit der INKA-App.

Von dem Syndrom der überaktiven Blase (overactive bladder, OAB) sind ca. 11-16 % aller erwachsenen Menschen betroffen [1]. Der Anteil der betroffenen weiblichen Bevölkerung liegt bei 8-42% und der männlichen Bevölkerung bei 10-26% [2]. Die OAB kann sich mit oder ohne Inkontinenz zeigen. Inkontinenz im Allgemeinen betrifft einen großen Teil der Bevölkerung. Im Telefonischen Gesundheitssurvey 2005 des Robert Koch-Institutes gab ein Viertel der befragten Frauen im Alter von 60 bis 69 Jahren und 10 % der Männer dieser Altersgruppe an, von Inkontinenz betroffen zu sein [3]. Die Harninkontinenz ist ein belastendes Symptom und kann die Lebensqualität stark beeinträchtigen und körperliche, psychische, soziale sowie finanzielle Folgen haben [4].

Therapie der überaktiven Blase – Verhaltenstherapien als Erstlinienbehandlung

Verhaltenstherapien sind nach der Leitlinie die erste Wahl bei der Behandlung einer OAB. Sie beinhalten u.a. die Anpassung des

Trinkverhaltens, Meidung von harntreibenden Mitteln wie Koffein, Blasentraining (Ziel ist die Miktionskontrolle) und eine Stärkung des

Beckenbodens [4]. Die Nachhaltigkeit von Beckenbodentrainings ist jedoch aufgrund einer häufig schlechten Adhärenz eingeschränkt

und auch der Nutzen des Blasentrainings ist nur von kurzer Dauer, wenn das Training nicht wiederholt wird [4]. Wenn die

Verhaltenstherapien keine zufriedenstellende Wirkung haben, stehen nachfolgend medikamentöse Interventionen (Anticholinergika,

Beta-3-Adrenozeptor-Agonisten) zur Verfügung. Die Therapie mit Anticholinergika ist oft von hohen Abbruchraten geprägt, hauptsächlich

zurückzuführen auf unzureichende Wirksamkeit und/oder Nebenwirkungen [4]. Bei unzureichendem Erfolg der medikamentösen Therapie

sind invasive Maßnahmen (Injektion von Onabotulinumtoxin A in die Harnblasenwand, elektrische Neuromodulation und operative Verfahren) angezeigt [4].

Verhaltensänderung als vielversprechender Therapieansatz: Die INKA-App als digitaler Therapiebegleiter – genau dann, wann sie benötigt wird

„OAB-Therapie anders gedacht“

Prof. Dr. Wiedemann erläuterte in seinem Vortrag „OAB-Therapie anders gedacht“, dass Symptome des unteren Harntraktes (LUTS)

erlernt werden können: Lernen, im Sinne des Behaviorismus, erfolgt durch klassische Konditionierung, bei der Umweltreize mit

Verhaltensreaktionen verknüpft werden. Auf die Miktionskontrolle übertragen, kann Harndrang mit neutralen Reizen wie der Haustür

assoziiert werden, was durch Wiederholungen zu spezifischen Reaktionen führt, etwa plötzlichem Harndrang beim Heimkommen.

„Wenn LUTS erlernt werden können, könnte hier therapeutisch eingegriffen werden.“ schlägt Prof. Dr. Wiedemann vor. Daher legt er

nahe, das zentrale Nervensystem als Ansatzpunkt zu nutzen, alte Verhaltensweisen durch die Schaffung neuer Reize und dem

Erlernen neuer Verhaltensmuster zu „löschen“. Für eine nachhaltige Verhaltensänderung ist es entscheidend, neue Verhaltensweisen

zu wiederholen und mit positiven Reaktionen zu verstärken. Die INKA-App als digitaler Therapiebegleiter für Patient:innen mit OAB

oder Belastungsinkontinenz wurde mit genau dieser Intention entwickelt. Der Alltag mit der INKA-App ist darauf ausgelegt, die

Symptome von Menschen mit OAB mit oder ohne Harninkontinenz zu lindern, Verhaltensmuster zu erkennen und durch strukturierte

Übungen und Erinnerungen bei Verhaltensanpassungen zu unterstützen. Patient:innen können durch die Visualisierung von

Fortschritten die Verhaltensänderung verfolgen und so motiviert werden, neu erlernte Verhaltensweisen zu wiederholen. Besonders

die Erinnerungen könnten die Adhärenz zu z.B. Beckenboden- und Blasentrainings verbessern und so einen Therapieerfolg unterstützen.

Die App kann in verschiedenen Alltagssituationen genutzt werden und passt sich an die Bedürfnisse der Nutzer:innen an.

Die INKA-App ist unabhängig von Behandlungsort und Sprechzeiten überall einsetzbar – genau dann, wenn sie benötigt wird.

Sie bietet Patient:innen personalisierte Trinkempfehlungen, Blasentraining mit Ablenkungsübungen, systematisches Beckenbodentraining,

Erinnerungen an Medikamenteneinnahme und Lerninhalte (Erkrankung, Verhalten). Darüber hinaus ist für Ärzt:innen die multiple

Datenerfassung und ein digitaler Arztbericht von Vorteil: Durch die automatisierte Erfassung inklusive Miktionsprotokoll,

ICI-Q (The International Consultation on Incontinence Questionnaire) mit LQ (Lebensqualität)-Fragebogen, CCS (Cleveland Clinic

Incontinence Score) und PAD-Test ist eine gute Verlaufskontrolle ohne Personal-Einsatz in den Praxen möglich.

Der Nutzen der INKA-App wurde in einer Studie untersucht.

INKA-App: Neueste Studienergebnisse

PD Dr. Johannes Salem stellte im Rahmen des Symposiums die neusten Ergebnisse der INKA-1-Studie vor. Die Studie dient

der Bewertung des medizinischen Nutzens des digitalen Therapiebegleiters INKA auf die Symptome der OAB. Die INKA-1-Studie

ist eine offene, randomisierte, kontrollierte, zweiarmige, multizentrische Studie über 12 Wochen. Ca. 250 erwachsene Patient:innen

bei stabiler pharmakologischer Behandlung (≥4 Wochen) sind Teil der Studie [5,6,7]. Der primäre Endpunkt ist die Reduktion der

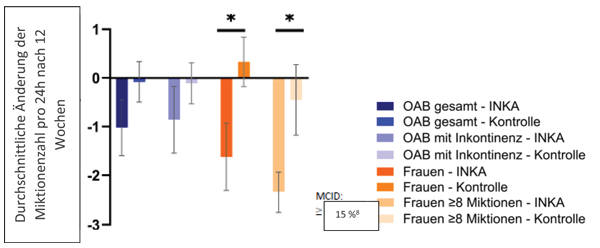

Anzahl der Miktionen pro Tag. Die ersten Ergebnisse zeigen, durch die Benutzung des digitalen Therapiebegleiters INKA kann

bei therapierefraktären Patient:innen die Anzahl täglicher Miktionen pro Tag (ø 3 Tage Blasenprotokoll um ≥15%) in klinisch

relevantem Ausmaß reduziert werden [5,6,8]. Bei Frauen ist dieser Effekt statistisch signifikant [6].

Abb.: Die Daten stellen die durchschnittlichen Veränderungen der Anzahl der Miktionen pro 24 Stunden gegenüber dem

Ausgangswert nach 12 Wochen dar [6]

± Standardfehler des Mittelwerts (SEM); zweiseitiger gepaarter t-Test; MCID = Minimal Clinically Important Difference *p<0,05,

„OAB gesamt“ n=85, „OAB mit Inkontinenz“ n=73, Frauen n=63, Frauen=8 Miktionen bei Baseline n=39

[8]).

Es konnte zudem die Symptomlast in klinisch relevantem Ausmaß gesenkt und die Lebensqualität von Patient:innen mit OAB, ebenfalls

in einem klinisch relevanten Umfang, verbessert werden [6]. Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial des DiGA (Digitale Gesundheits-Anwendung)-

Kandidaten INKA, klinische Symptome von OAB zu lindern. Laut PD Dr. Johannes Salem soll in der INKA-2-Studie (konfirmatorische klinische Studie)

der Nachweis der Wirkung des digitalen Therapiebegleiters INKA auf die Symptome der OAB (mit oder ohne Harninkontinenz) bestätigt werden.

Erfahrungsbericht einer Patientin mit der INKA-App im Alltag Im Zuge des Symposiums Die vierte Säule der OAB-Therapie auf dem DKG

erzählte eine Betroffene mit OAB in einem lebhaften Gespräch mit Prof. Dr. Wiedemann über ihre Erfahrungen im Alltag mit der INKAApp.

Die Patientin berichtete von einem typischen Symptombild der OAB: Häufige und oftmals sehr plötzlich auftretende und dringliche Miktionen.

Besonders letzteres schilderte die Patientin als sehr belastend. „Das Schlimmste ist, dass ich den Blasendruck erst merke, wenn ich aufstehe.

Dann nimmt er wahnsinnig zu und ich kann ihn kaum aushalten.“ erzählt die Patientin. Auch ihr soziales Umfeld nahm die häufigen Miktionen

wahr: „Ich habe einen sehr vielfältigen Bekannten- und Freundeskreis und alle wissen: Die muss häufig auf die Toilette. Und alle stellen sich

darauf ein.“

Als Teilnehmerin der Studie durfte sie die INKA-App über 12 Wochen testen. Zu Beginn der Nutzung der App zeigte sich die 73-jährige

Patientin aufgeschlossen und positiv gestimmt, eine Haltung, die sie über die gesamten Studiendauer beibehielt: „Ich war positiv überrascht.

Am allerbesten hat mir das Beckenbodentraining gefallen.“, berichtete die Patientin. Obwohl sie aus früheren Sportkursen bereits viele

Beckenbodenübungen kannte, berichtete sie begeistert von neuen und abwechslungsreichen Übungen in der App, die sie gerne regelmäßig

durchgeführt hat. Die Übungen wurden speziell für die INKA-App in Zusammenarbeit mit Frau Dr. Silke von der Heide, Fachärztin für

Physikalische und Rehabilitative Medizin, entwickelt und können von den Nutzer:innen mit Anleitungsvideos eingeübt werden. Die

Patientin legte auch nahe, dass die Nutzung der INKA-App Eigeninitiative voraussetzt, so wie das auch bei der Einnahme einer

Tablette erforderlich ist.

Des Weiteren berichtete die Patientin von einer guten Integration der INKA-App in den Alltag: Durch die Verhaltensbeobachtung gelang

es ihr, den Kaffeekonsum zu reduzieren und Trinkgewohnheiten zu entwickeln, die mit ihrem Alltag harmonieren. Die Beckenbodenübungen

konnte sie schon morgens noch im Liegen durchführen. Auch im Laufe des Tages ließ sich das Training problemlos in ihren Alltag integrieren –

sei es in der Bahn oder anderen Situationen, stets unkompliziert und ohne die Aufmerksamkeit ihrer Umgebung zu erregen.

Eine Verbesserung der Symptome fiel nicht nur der Patientin selbst auf, sondern wurde auch von ihrem sozialen Umfeld wahrgenommen.

Die Patientin setzte das Beckenbodentraining auch nach Abschluss der 12-wöchigen Studiendauer gerne fort. Auf Nachfrage aus dem

Publikum ob sie die Übungen weiter macht, antwortet die Patientin: „Die Übungen mache ich weiter. Heute Morgen habe ich sie schon

alle gemacht, gleich mache ich sie auch, wenn ich im Zug auf der Rückfahrt sitze!“ Zum Abschluss des Symposiums stellte

Prof. Dr. Wiedemann die Frage, wie viele der Anwesenden sich vorstellen könnten, einen solchen digitalen Therapiebegleiter künftig

in die Behandlung ihrer Patienten mit OAB und Mischharninkontinenz einzubinden. Die große Mehrheit zeigte sich dafür aufgeschlossen

und stimmte zu.

Referenzen:

[1] Uniklinik RWTH Aachen. Überaktive Blase. Online verfügbar unter:

https://www.ukaachen.de/kliniken-institute/klinik-fuer-urologie-und-kinderurologie/fuer-patienten/erkrankungen/blase/ueberaktive-blase/ (letzter Zugriff: 04.12.2024)

[2] Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA). Anlage zur Zusammenfassenden Dokumentation/Abschlussbericht. Sakrale

Neuromodulation durch ein implantierbares, wieder aufladbares Stimulationssystem bei überaktiver Blase, Harnverhalt und Stuhlinkontinenz.

Stand: 23.01.2020. Online verfügbar unter:

https://www.g-ba.de/downloads/40-268-6515/2020-04-16_137h_BAh-19-004_Sakrale-Neuromodulation_ZD-Anlage.pdf (letzter Zugriff: 04.12.2024)

[3] Robert Koch-Institut (Hrsg) (2007) Harninkontinenz. Gesundheitsberichterstattung des Bundes Heft 39. Robert Koch-Institut, Berlin.

Online verfügbar unter:

https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/3191/26Herxag1MT4M_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y (letzter Zugriff: 04.12.2024)

[4] S2k-Leitlinie Harninkontinenz der Frau. AWMF-Registernummer 015-091, Stand Dezember 2021, Version 1.0. Online verfügbar unter:

https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/015-091l_S2k_Harninkontinenz-derFrau_2022-03.pdf, (letzter Zugriff: 04.12.2024)

[5] Federal Institute for Drug and Medicine Devices. Online verfügbar unter:

https://drks.de/search/en/trial/DRKS00029329 (letzter Zugriff: 04.12.2024)

[6] Schramm L et al. A randomized, open-label, controlled clinical study to assess the digital health application INKA in the management

of therapy refractory overactive bladder and mixed incontinence. Posterpräsenstation, 65. Kongress der Deutschen Gesellschaft für

Gynäkologie und Geburtshilfe e.V. (DGGG), 16.-19. Oktober 2024 in Berlin, Deutschland.

[7] Salem J. INKA-App bei therapierefraktärer OAB – erste Studienergebnisse. Präsentation, 35. Kongress der Deutschen Kontinenz

Gesellschaft (DKG), 22.-23. November 2024 in Essen, Deutschland

[8] Frankel J et al. Adv Ther. 2022;39:959–70.

| Januar 2025 |

© 2003-2026 pro-anima medizin medien

–

impressum

–

mediadaten

–

konzeption

–

datenschutz